感性予測モデルの構築、ヒューマン・マシン・インターフェースの検討・評価、新機能コンセプトのマーケティング調査などの活用事例をご説明します。

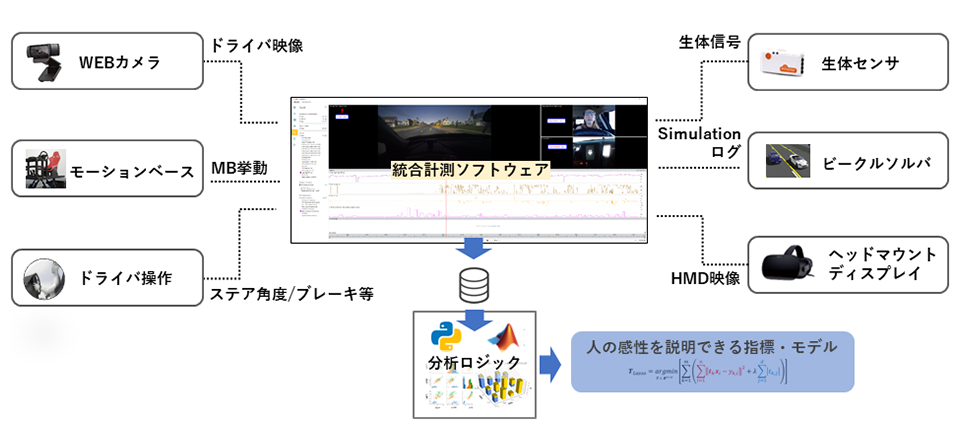

自動運転システムは、安全であることに加え、乗員に安心感を与えてシステムを信頼してもらうことが重要です。例えば、他車が接近しているにも関わらずレーンチェンジを強行するような制御は、乗員に恐怖感を与えます。一方、必要以上に車間距離を取った減速や停止は乗員にじれったい印象を与えます。

多くの人にとって信頼される自動運転システムを目指し、安心感の定量化に必要なデータの収集にVTDが活用されています。

先進運転支援機能や自動運転といった安全性や利便性を向上させるシステムは、ドライバーが正しく理解し使用することで、システムの本来意図した目的が果たされます。そこで重要な役割を果たすのがヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)です。自動車メーカー各社にはクルマからの意図や機能を早く、そして正確にドライバに伝える機能の実装が求められています。

VTDは導入後であっても新たな課題やニーズを取り入れて評価領域を拡張していくことができます。新しいコンセプト機能や試作段階のデバイステストが可能となり、開発競争が進む次世代HMIの検討・評価に活用できます。

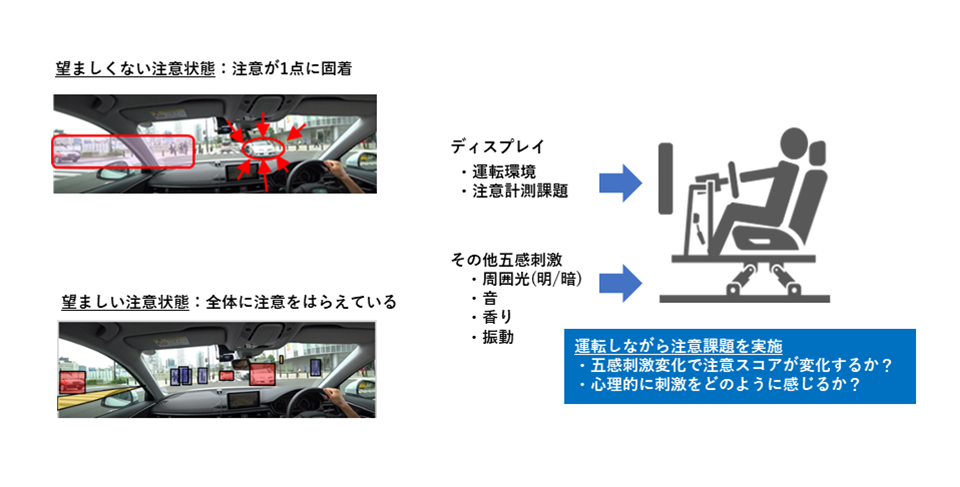

運転支援のアラート機能は、時にドライバーを驚かしたり、煩わしく感じさせてしまうことがあります。ドライバーに注意を促す一方で不快感を与えない適切なアラート機能がこれからの自動車には不可欠です。

一部の自動車メーカーでは、人の注意を望ましい状態に維持する適切な五感への入力刺激の研究が行われています。電通総研はVTDの設備だけではなく、評価指標の定義や評価シナリオの選定など感性設計のコンサルティングサービスも含めてご支援しています。

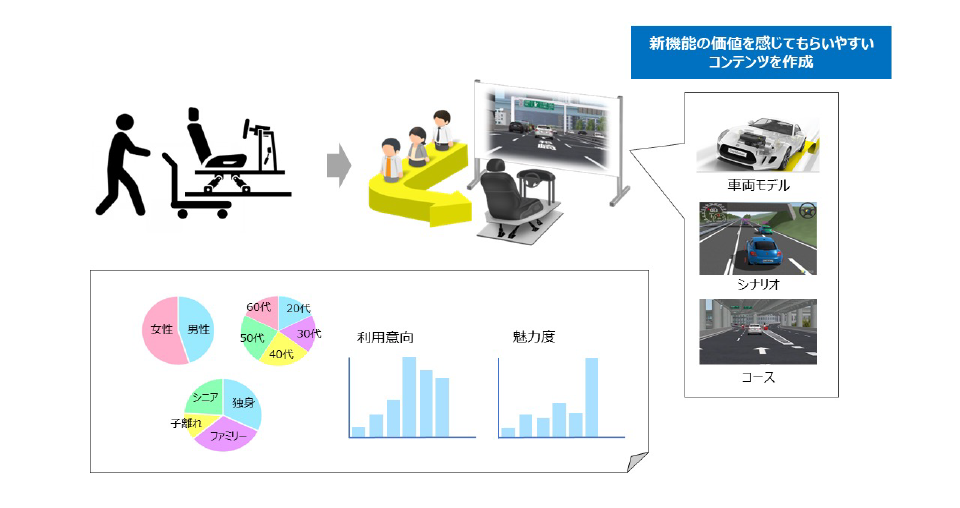

新しいコンセプトの有効性を確認するためには、アンケートや体験会を通じて消費者から直接意見を収集することが効果的です。

電通総研は、Webを活用した数万人規模のアンケート調査や、VTDを用いた一般消費者の体感調査により、市場の声に裏付けされた価値のあるデータ収集を支援します。VTDは可搬型で設置要件が低く、一般の会場に移設して使用できるため、社名を伏せた状態で一般消費者によるテストを実施することが可能です。

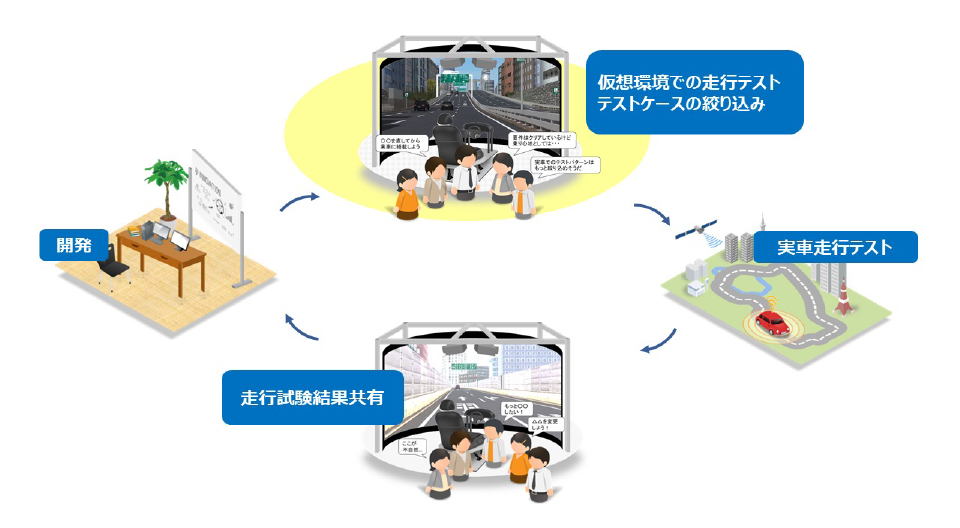

自動運転車の公道試験は開発者全員が体験できるものではなく、ログデータや映像、ドライバーのコメントなどから状況を推察して対策を検討します。しかし実際には公道でどんな事象が起きたか関係者に伝えにくい情報も多く、チーム内で課題認識の統一やコミュニケーションの円滑化が課題になる場合があります。

VTDを活用することで、自動運転走行における不具合事象の再現が可能になりチーム内で安心感や快適さをといった感覚まで含めた議論ができるようになります。